この記事は私が自宅で9ヶ月程度使用しているSwitchBotのスマートロック+指紋認証パッドとその使用感、スマートロックが使えなくなっても絶対に鍵を開ける方法について説明します。

スマートロックとは

スマートロックは、既存の自宅の鍵に後から取り付けることで物理的な鍵を使わずに電子的にドアを開けることができるデバイスです。ほとんどの製品はWi-FiやBluetooth等の通信に対応していて、スマートフォンのアプリを通じて施錠・解錠ができます。インターネットに接続することで家を離れていてもドアの施錠・解錠が可能になったり、一定の時間が経過すると自動で施錠する機能もあります。家族だけでなく一時的に誰かにアクセス権を与えて解錠できるようにすることができるようになったりする機能もあるため今までとは違った鍵の使い方ができるようになります。

SwitchBotのスマートロック+指紋認証パッドセットを選んだ理由

私が最初に買ったのはSesameという会社のSesame Miniという商品でした。こちらの商品は鍵自体はBluetoothに対応していて、別売りのハブを通じて自宅のWi-Fiに接続して使用していました。スマートフォンのアプリの設定で、自宅から一定の範囲に入ると自動で解錠する機能などがあり、使用してみたのですが解錠されたりされなかったり不安定だったのでスマートフォンから解錠をする方法で使用していました。

このような使い方だと自宅に近づいたら

- スマートフォンのロックを解除する

- アプリを開く

- アプリから鍵を解錠するボタンをタップする

という手順を踏まなければいけなくて、ほとんどの場合は鍵の前に来て手順を忘れていたことに気付いてそこで解錠操作を実施することになっていました。インターネットを経由して動作させるのでどうしても遅延が発生して鍵があくまでに結構またされるということになっていました。

2022年の冬にSwitchBotのスマートロックには指紋認証パッドというものが別売り or セットになっていることを知りました。調べてみるとスマートロック単体ではスマートフォンとBluetoothで接続して操作できるだけでしたが、別売りの指紋認証パッド(Bluetoothでスマートロック本体と接続)を使用することで指紋認証、NFCカードをかざして解錠、暗証番号をボタンで押して解錠ができることを知りました。さらにハブがあり、これを使うことでインターネットに接続可能となり自宅の外からでも操作ができるようになるということを知りました。

スマートフォンを使用しないと鍵の操作ができないことで「物理的な鍵から開放はされたがスマートフォン操作が面倒」という状況で鍵を忘れてしまうリスクはなくなったけど「スマートフォンから開放されたい」という気持ちから購入に至りました。

指紋認証は便利

指紋認証は実際に使ってみるととても便利でした。指紋認証パッドとスマートロック本体はBluetoothで接続されているため、インターネットを経由して操作をしていたSesameよりも遅延が少ないのも気に入りました。

しかし、指紋認証の読み取り能力の問題なのか、雨の日に傘をしまう際に少しでも指が濡れてしまうと動作をしてくれません。また画面内指紋認証ではない物理ボタンの指紋認証のスマートフォンの精度と比較すると圧倒的に劣っているように感じます。具体的に説明をすると「センサーに指が触れてから認証に至るまで明らかに時間がかかっているのがわかる。認証されるまでに指が少し動くと認証されないこともある」という感じです。暗証番号も同時に設定をしてあり、本体の数字ボタンを押して解錠できるのですがボタンの押し心地が結構固くてストレスです。ただし、晴れの日だったり指が濡れないように工夫をしていれば問題はなかったのでしばらくそのまま使用していました。

指紋認証は基本的に問題はないのですが、ちゃんと動作するかどうか不安を感じながら指紋認証をするのであればいつでもポケットに入れてあるスマートフォンをかざして解錠できれば便利じゃないか?と疑問がわきます。

NFCタグ:SwitchBotタグ

今回購入したSwitchBotのスマートロック+指紋認証パッドセットにはSwitchBot NFCタグというタグが2枚同梱されています。このタグはスマートフォンで読み込んでSwitchBotのアプリを起動して特定の動作をさせることが可能になるものです。

最初に設定をする必要があるのですが、設定をする際にNFCタグにアプリから設定が書き込まれます。この設定されたデータはSwitchBotアプリがインストールされ、更に自分のアカウントでログインされている状態のアプリがスマートフォンに入っていない場合には動作しないようになっています。iPhoneでは画面が点灯していないと反応しないように、Androidでは画面ロックが解除されていないと動作しないようになっているようです。

SwitchBot NFCタグの便利なところは複数のスマートフォンを持っている場合、どの端末でもSwitchBotアプリを入れて自分のアカウントでログインさえしておけば使用できることです。複数端末持ちにはとても便利です。

今回はこちらをスマートロックの解錠動作に設定しました。設置場所は使いやすいように玄関ドアに貼付しました。

ちなみに似ているのですがNFCカードキーというものも1枚同梱されていました。こちらは指紋認証パッドにかざして解錠ができるNFCが入った物理カードです。電子キータイプの鍵と同様の使い方ができます。スマートフォンを利用しなくても解錠ができるのがメリットです。

NFCタグの設定方法

NFCタグの設定はSwitchBotアプリの中から行います。

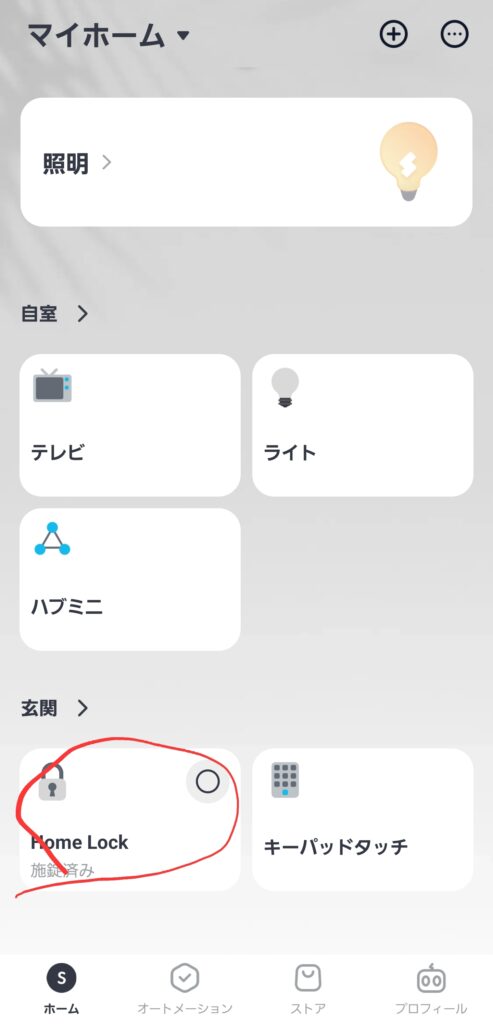

- SwitchBotアプリを開きます

- スマートロック本体のタップしてスマートロックの画面に入ります

- 画面右上の歯車アイコンをタップします

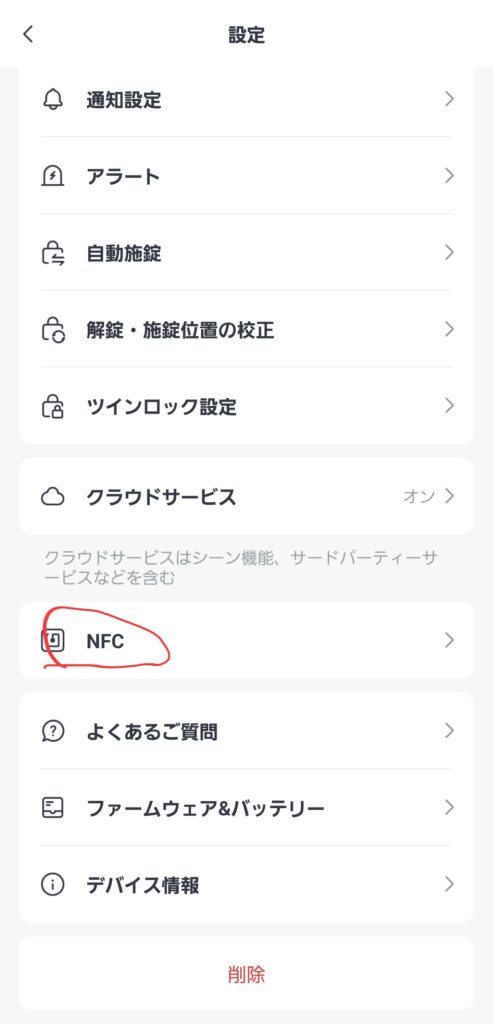

- 一覧の中にある「NFC」という項目をタップします

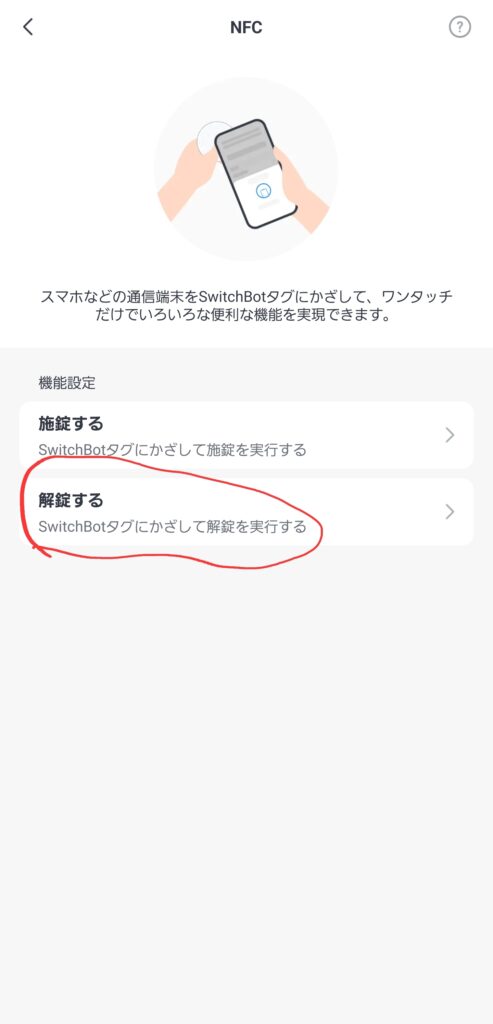

- 「解錠する」→SwitchBotタグにかざして解錠を実行するをタップし、画面に表示される手順に沿って設定します

AndroidとiPhoneでのNFCタグの反応

手順としてはiPhoneのほうが一つ手順が多いです。Androidのほうが素早く鍵を開けられます。

Androidではタグにかざすと勝手にアプリが開いてすぐに自動解錠されますが、iPhoneでは通知画面に「SwitchBotで開く」という通知がでますのでそれをタップしたらアプリが開いて自動解錠されるという流れでした。

鍵で大切なのは信頼性:家族からの大反対

私が最初にSesame Miniを購入して取り付ける時は家族から大反対を受けました。理由は「鍵が開かなくなったり、勝手に解錠されたら困る」というものでした。また「スマートフォンから操作するというけれど外出時に必ずスマホを持っていくとは限らない」とも言われました。

自宅の鍵をスマートロックに置き換えるのは一人暮らしでない限り家族も影響を受けます。家族が前向きであれば利便性も享受できると受け取ってくれると思うのですが、家族が私のように新しもの好きとは限りません。特に鍵というものは下手したら締め出されたり大きなトラブルに発展するリスクを潜在的に抱えているので、前向きというよりは否定的に受け取られやすい傾向があることを痛感しました。

キーボックスを設置することで信頼性を確保できる

結局、保守的な私の家族を説得できたのはキーボックスのおかげでした。キーボックスは暗証番号を設定することで開く、小型の鍵を入れておく箱です。この中に今まで使っていた物理的な鍵を1つ入れておきます。

スマートロックを設置したからと言って従来の物理的な鍵が使えなくなるわけではないので、スペアキーをキーボックスに入れておけばスマートロックが電池切れになっても使えなくなっても暗証番号を覚えている限りは大丈夫という安心感があります。暗証番号は忘れる可能性も考慮して1Passwordに記録・保管しています。私は訪問看護の仕事でキーボックスは使い慣れているのでこちらに関しては家族に自信を持って説明できました。

ちなみにスマートロックとキーボックスを設置し始めて3年程度経過しました。その中でキーボックスを設置しているおかげで1回だけ電池切れになって動かなくなった時に助けてもらいました。ネット上では電池切れやスマートフォンを忘れてでかけてしまって自動施錠システムが作動して締め出されたという話もありますのでキーボックスは設置しておいたほうが良いと思います。

そんな否定的な視線を家族から受けながら、スマートロックが期待通り動作をしてくれたりしてくれなかったりしたらどうでしょう?家族からきっと「ほらみたことか!」と批判されるのは目に見えていますね。今後期待通りの動作をしてくれる信頼性を確保しつつ、利便性も両立してくれるスマートロックが開発されることを期待しています。

コメント